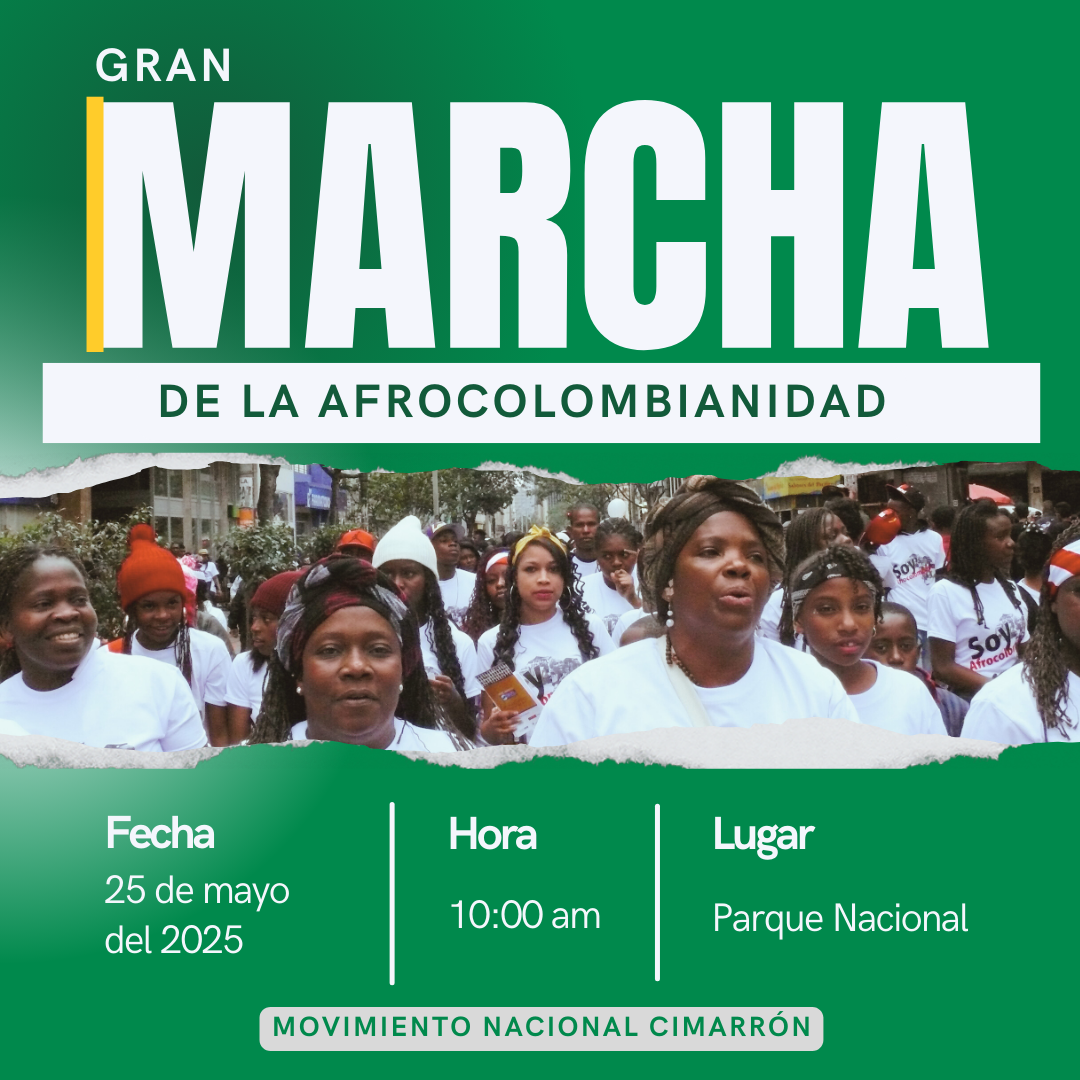

Últimas publicaciones El Grito Definitivo de Libertad: 21 de mayo de 1851 y la abolición de la esclavitud en Colombia, una decisión pragmática con deudas pendientes 21 mayo, 2025 La Marcha de la Afrocolombianidad: un grito colectivo por justicia y dignidad 10 mayo, 2025 Mayo de Herencia Afrocolombiana: La Fuerza Viva de la Afrocolombianidad 10 mayo, 2025 El Fin de la Juntanza Étnica: Impacto y Legado del Cierre de un Programa Clave para Comunidades Étnicas en Colombia 25 abril, 2025 Erasing History: Trump, the Museums, and the Crusade Against African American Memory 25 abril, 2025 Borrar la historia: Trump, los museos y la cruzada contra la memoria afroamericana 15 abril, 2025 La crisis de la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior: Un Llamado a la Acción Urgente 6 abril, 2025 Buenaventura: Un Ciclo de Violencia con Raíces Históricas Profundas 2 abril, 2025 La deuda histórica: Exigiendo verdad y justicia por el crimen de la esclavitud 25 marzo, 2025 La deuda histórica: Exigiendo verdad y justicia por el crimen de la esclavitud Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por Prudencio Palacios Hoy, 21 de mayo de 2025, Colombia conmemora el Dia Nacional de la Afrocolombianidad, recordando un hito trascendental en su historia: la abolición legal de la esclavitud, decretada hace 174 años, el 21 de mayo de 1851, por el entonces presidente José Hilario López. Si bien esta fecha marca el fin oficial de un sistema de opresión inhumano que despojó de su libertad y dignidad a millas de personas africanas y sus descendientes nacidos en suelo colombiano, una mirada profunda revela que esta decisión, aunque celebrada como un triunfo de la libertad, estuvo intrínsecamente ligada a una adaptación pragmática a las transformaciones del modelo económico global, dejando tras sí deudas históricas que aún claman por reparación. 25 marzo, 2025 Edit Template La esclavitud, una práctica ancestral que se remonta a civilizaciones de la antigüedad, encontró en el sistema colonial europeo de América un nuevo y brutal capítulo. En la Nueva Granada, los indígenas fueron los primeros en ser sometidos, pero la disminución de su población condujo a la importación forzada de las personas africanas, quienes durante siglos fueron tratados como mercancía, despojados de su humanidad y obligados a trabajar en las minas y las haciendas, contribuyendo forzosamente a la economía colonial. A pesar del yugo, la resistencia era una constante. Desde las sublevaciones lideradas por figuras como Benkos Biohó en el siglo XVI, hasta la formación de palenques, comunidades cimarronas que desafiaron el orden colonial, los esclavizados nunca renunciaron a su anhelo de libertad. En el siglo XIX, la lucha tomó nuevas formas, con la participación de esclavizados en las guerras de independencia, debilitando las estructuras de sujeción y sembrando las semillas de la abolición. La Ley de Libertad de Vientres de 1821, aunque un paso inicial significativo, demostró ser un camino oscuro y lleno de obstáculos hacia la emancipación real. Si bien declaraba libres a los hijos de las mujeres africanas esclavizadas, su implementación enfrentó la férrea resistencia de los esclavistas, quienes encontraron formas de perpetuar la explotación. Fue en este contexto de luchas persistentes y una creciente presión por adaptarse a un modelo económico mundial que comenzaba a ver la mano de obra esclava como un anacronismo, que emergió la Ley del 21 de mayo de 1851. El análisis de esta ley revela una lógica económica subyacente. La compensación a los propietarios de personas africanas esclavizadas a través de vales de manumisión, financiada con impuestos específicos, sugiere una estrategia pragmática para evitar un colapso económico para la clase dominante. La ausencia de medidas concretas para la integración social y económica de los libertos refuerza la idea de que la motivación principal fue la adaptación a las nuevas dinámicas del mercado global, más que una genuina preocupación por la justicia social. Como lo expresó José Félix de Restrepo, precursor de la abolición, “es egoísmo criminal pretendiente para nosotros la libertad e independencia de España si no la queremos dar a nuestros esclavos”, una contradicción que finalmente la ley buscó resolver, aunque con evidentes limitaciones. La abolición legal de 1851, aunque un hito innegable, no significó el fin de la lucha por la verdadera libertad y la igualdad para la población africana. Como señala la investigadora María Camila Díaz, fue más una “estancia jurídica” que una transformación estructural de la desigualdad y el racismo. Mientras los antiguos esclavistas eran compensados, los libertos no recibieron reparación alguna por los siglos de explotación. Hoy, al conmemorar el Día Nacional de la Afrocolombianidad, recordamos que el “grito definitivo de libertad” de 1851 fue solo un paso en un camino que aún requiere ser recorrido. La perspectiva de líderes como Silvia Montoya Duffis, quien resalta la identidad afrodescendiente más allá del término “afrocolombiano”, y la persistente lucha contra la Invisibilización y el racismo estructural, nos recuerdan que las deudas históricas de la esclavitud aún no han sido saldadas. La abolición en Colombia, si bien marcada por un acto legal hace 174 años, debe ser entendida en su contexto complejo, donde las motivaciones económicas se entrelazaron con la lucha por la libertad. La conmemoración del 21 de mayo nos exige no celebrar, si conmemorar el fin de la esclavitud en el papel, sino también renovar nuestro compromiso con la construcción de una sociedad verdaderamente justa, equitativa y reparadora para las comunidades afrocolombianas, cuyo legado y contribuciones siguen siendo fundamentales para la identidad de la nación. La lucha por la plena libertad continúa, buscando derribar las barreras del racismo y construir un futuro donde la promesa de igualdad sea una realidad para todos los hijos e hijas de esta tierra.